Latinoamérica en llamas (I)

El cine jugó un rol protagónico durante las numerosas turbulencias políticas que atravesó la región en las décadas del 60 y 70. Aunque cada país y cada momento institucional tuvo sus especificidades, hubo algunas coincidencias entre los numerosos realizadores que optaron por hacer películas de intervención política durante esos años.

La voluntad de contrainformar: ante el discurso oficial de las dictaduras de turno, fácilmente controlable en tiempos analógicos, este cine trató de decir lo que no se decía, ya fueren las consecuencias silenciadas de brutales represiones, la profundización de las desigualdades sociales y económicas o el papel de cada fuerza de seguridad convertida en el ejército de ocupación de sus propios países.

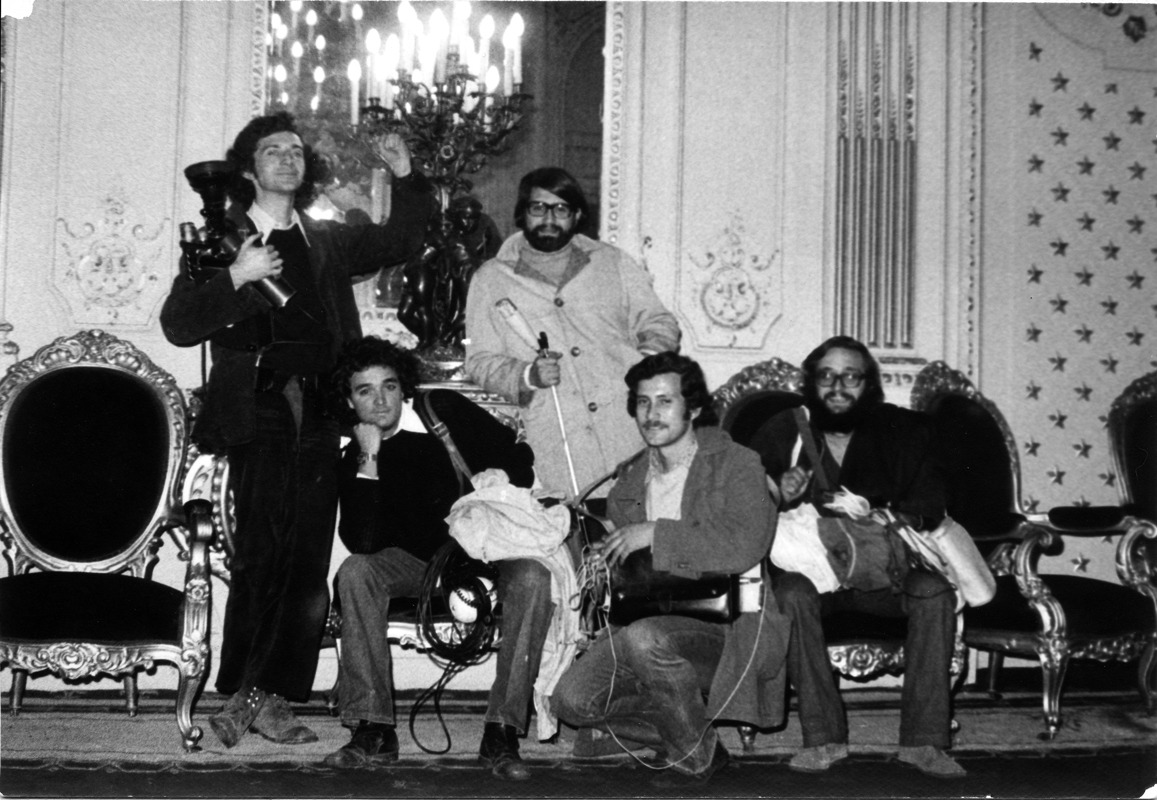

La expresión colectiva: una mayoría de los cineastas de estos años se expresaron en grupos, como forma de ratificar una necesidad política antes que artística. Así surgieron en cada país uno o varios colectivos de trabajo, muchos de los cuales llegaron a tener una producción significativa.

Las condiciones de clandestinidad: en casi todo el período la obra de estos grupos de cineastas comprometidos debió realizarse a contramano de la poderosa censura institucional. Fueron films considerados “ilegales”, cuando la principal ilegalidad solía ser la de los regímenes de facto que combatían. Se hicieron y circularon de manera oculta, en sintonía (aunque rara vez orgánica) con las organizaciones políticas insurgentes que combatieron esas dictaduras.

Por todas estas razones, estos films y sus realizadores fueron ferozmente perseguidos y en varios casos desaparecidos. Algunos se usaron para perseguir a sus protagonistas, otros fueron destruidos por miedo a terribles represalias, varios se salvaron porque fueron llevados a Cuba o Europa, muchos sobreviven sólo como un apunte en catálogos de la época sin copia visible en el presente. Ese ensañamiento hizo que a la temeridad necesaria para hacer estos films se sumara el coraje de quienes entendieron a tiempo la necesidad de conservarlos. Manuel Martínez Carril fue uno de ellos. A lo largo de los años, incluso durante la dictadura, se las arregló para que Cinemateca Uruguaya escondiera parte de esos materiales y luego hizo cuestión de buscar, pedir, proteger, reponer y divulgar muchos otros films proscriptos. En este ciclo exhibiremos una primera muestra de lo que hoy puede verse gracias a ese temperamento.

Texto de Fernando Martín Peña

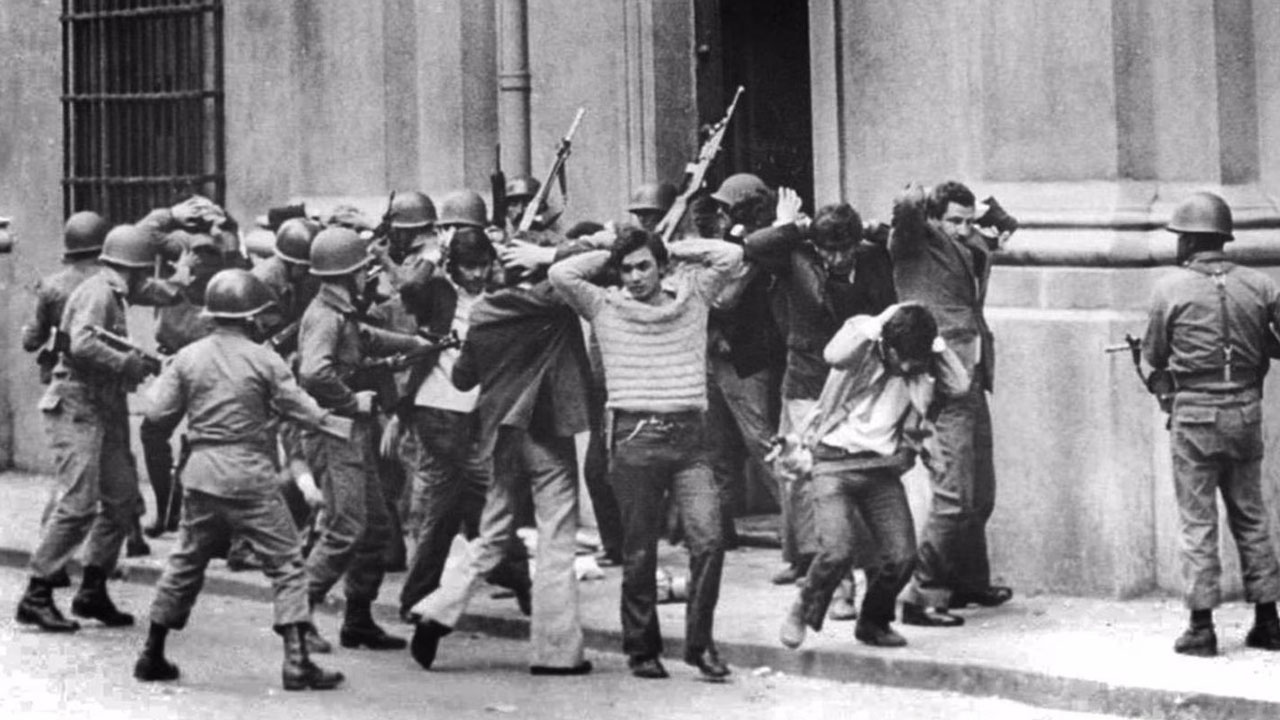

La batalla de Chile, primera parte: la insurrección de la burguesía

DIR: Patricio Guzmán / 100 min.

Chile, Cuba 1975.

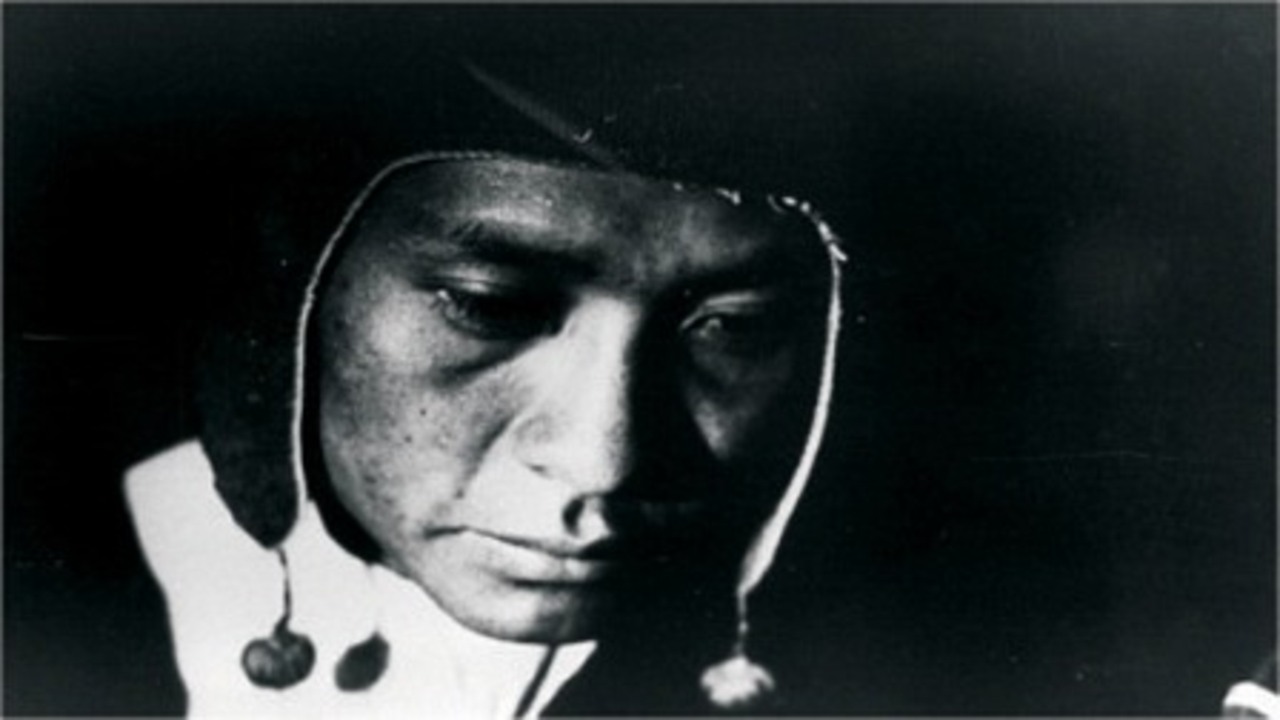

Programa Santiago Álvarez

DIR: Santiago Álvarez / 84 min.

Cuba 1973.

La batalla de Chile, segunda parte: El golpe de Estado

DIR: Patricio Guzmán / 88 min.

Chile, Cuba 1976.

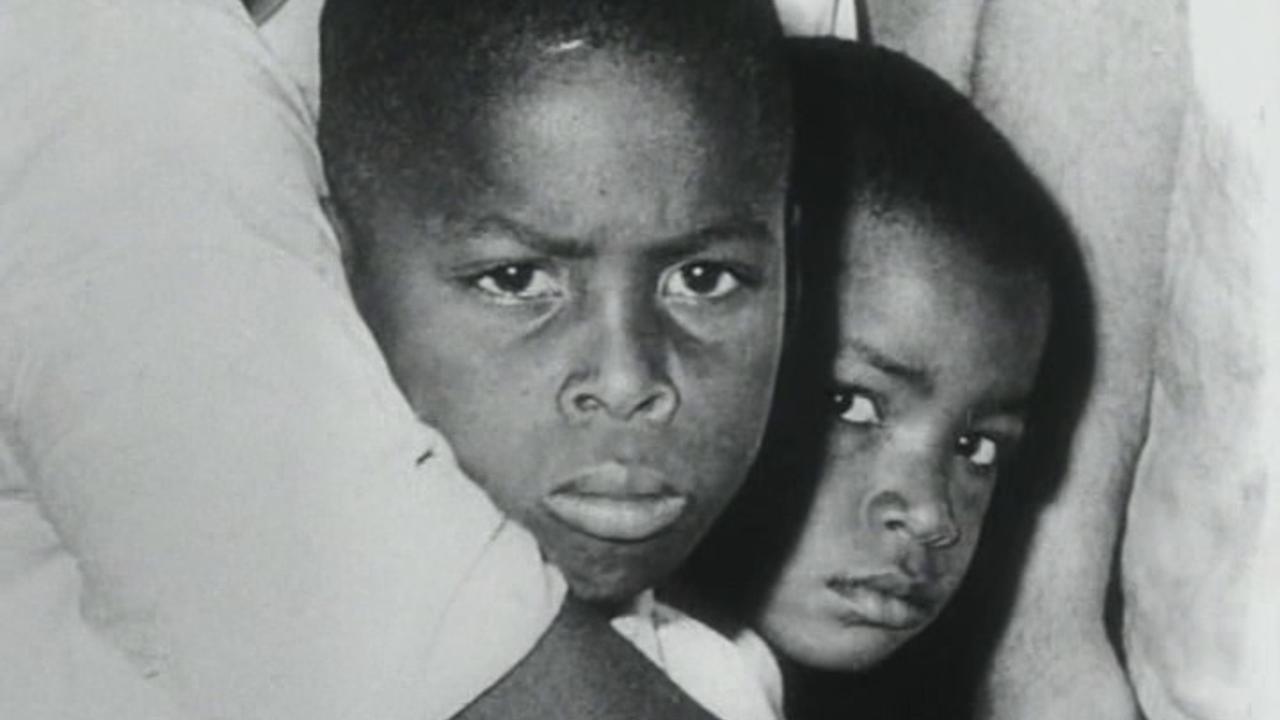

Ukamau

DIR: Jorge Sanjinés / 75 min.

Bolivia 1966.

La batalla de Chile, tercera parte: El poder popular

DIR: Patricio Guzmán / 80 min.

Chile, Cuba 1979.

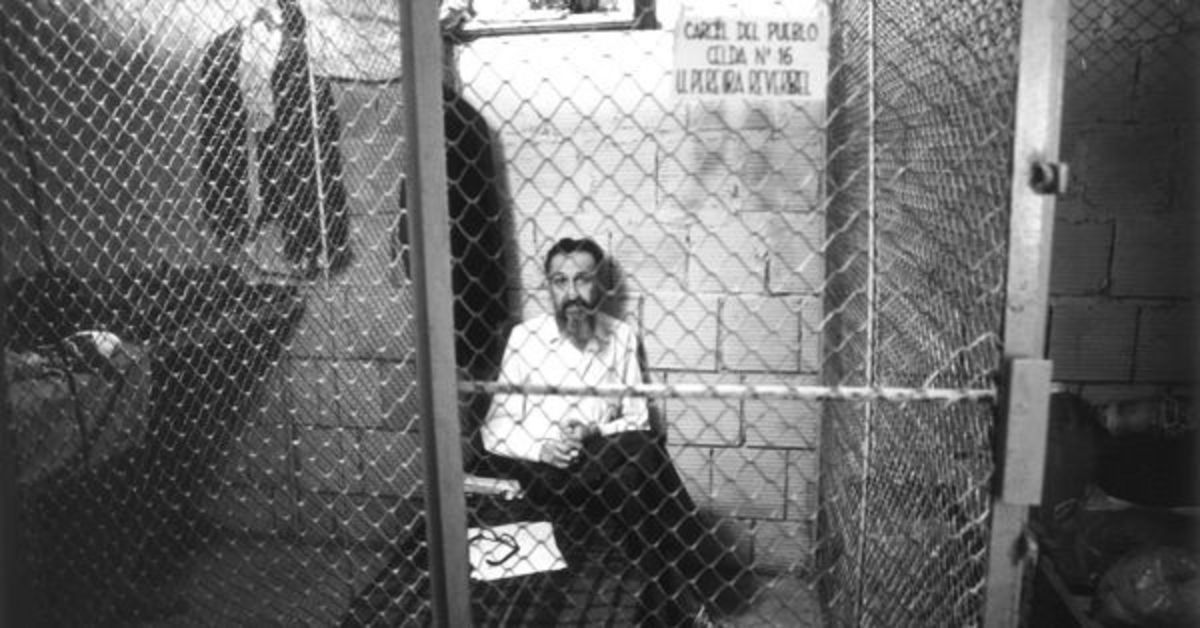

Tupamaros

DIR: Jan Lindqvist / 50 min.

Uruguay, Suecia 1972.

Programa de cortometrajes Latinoamérica en llamas (I)

DIR: Varios directores / 75 min.

Argentina, Venezuela, Uruguay, Chile 1971.

Los traidores

DIR: Raymundo Gleyzer. / 114 min.

Argentina 1973.

Otros Ciclos

Cine político y paranoia

Tras leer sobre las ideas de Donald Trump de comprar Groenlandia, convertir a Canadá en el estado número 51, hacer de Gaza la Riviera del Medio Oriente y retomar el Canal de Panamá, puede ser que alguien haya sentido que, de pronto, no estaba viviendo en el mundo real sino que había quedado atrapado entre las páginas de Noche en Camp David, una novela de Fletcher Knebel (coautor de Siete días d...

Ver másHenry Fonda, el civilizador

Alguien sostuvo alguna vez que en el cine de John Ford existían dos arquetipos masculinos básicos: el “fronterizo”, el pionero que abre caminos, generalmente John Wayne, y el “civilizador”, el que trae los valores de la democracia y el progreso social, generalmente encarnado por Henry Fonda. Ese segundo tipo humano parece suficientemente representado por el Abrahan Lincoln de El joven Lincoln, ...

Ver más